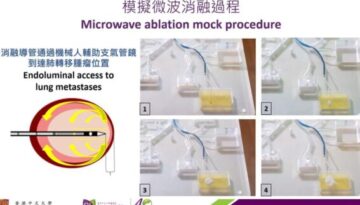

支氣管鏡微波消融術治肺轉移

中大醫學院完成全球首例運用「機械人輔助支氣管鏡」以微波消融術治療轉移性肺腫瘤。手術可精準地以無創傷性的微波消融術消除肺部周邊及末端的腫瘤,更大程度保留患者的肺功能。技術正處臨床研究階段,目標於全球完成145例。

中大醫學院完成全球首例運用「機械人輔助支氣管鏡」以微波消融術治療轉移性肺腫瘤。手術可精準地以無創傷性的微波消融術消除肺部周邊及末端的腫瘤,更大程度保留患者的肺功能。技術正處臨床研究階段,目標於全球完成145例。

香港大學醫學院藥理及藥劑學系研究團隊在一系列回顧研究中發現鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑有降低對患上腎臟和呼吸系統疾病風險的能力,研究已發表在《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》。

背痛幾乎影響一半的中年人,通常被視為退化的病徵,吃些止痛藥或是做按摩紓緩一下,而疼痛消失後,大多人都不會特別理會,但是痛症其實是一個信號,這些症狀可能不僅僅痛,也可能是疾病的預兆。

中大醫學院領導的一項國際研究,對美國曱甴進行基因組測序和致敏原鑑定。在現有13種已知的曱甴致敏原外,發現7種新型致敏原,研究有助設計針對曱甴過敏免疫療法。結果已在國際科學期刊《過敏症》發表。

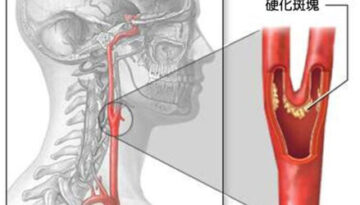

在路上奔馳的汽車,得靠油管輸送汽油到引擎產生動力,頸動脈亦如汽車的油管般,負責供應血液予腦部。日子久了,汽油可能會在管內慢慢積聚,使油管閉塞。同樣,頸動脈亦可能積聚脂肪,阻礙血液流動。油管受阻所引發的只是汽車不能運作;頸動脈出現閉塞,病人可能會半身不遂或癱瘓,甚至賠掉寶貴的性命。

港大研究團隊研發了包載甲狀腺素的納米粒,經過脂肪靶向多肽修飾後,可選擇性將TH輸送到脂肪組織,解決全身遞送甲狀腺素的副作用,有望推動肥胖及其併發症的治療發展。研究已發表在《自然通訊》。

有沒有試過早上起床覺得完全不想動?不想起床,不想漱口洗面,只想躺在床上數手指,又或是總覺得體力不夠,身體四肢無比痠軟,不願上街,連血拼也提不起勁。你或許以為自己生病了,究其實可能是心理健康出了問題。

香港政府把含大麻二酚(CBD)產品列為《危險藥物條例》,受到使用管制,而美國食品及藥物管理局亦頒布,大麻二酚不適用於食品及作為膳食補充劑的成分。大麻二酚為甚麼一直有用於多種產品,而忽然又被禁?

港大醫學院與全球33位國際專家合作,研究能否利用血漿EB病毒DNA替代常規鼻咽癌的標準檢測,而所有專家一致反對在沒有影像掃描下,使用血漿EB病毒 DNA作為鼻咽癌分期的唯一方法。有關內容已於《Lancet Oncology》發表。

現代人生活作息不良、精神緊張、環境空氣欠佳等,往往令身體出現小毛病,影響生活。中醫「養生固本」就借這個「本」來概括人體內在的生命力,這種生命力讓人類有能力抵禦各種外邪的侵襲、有能力適應各種環境、有能力自我康復。

中大醫學院分析了香港200萬名成年人的臨床數據,以了解糖尿病前期對健康的長期影響,發現平均年齡為20歲的糖尿病前期患者一生患糖尿病及心血管疾病均有高風險。研究已於醫學期刊PLoS Medicine及The Lancet Regional Health-Western Pacific發表。