糖尿眼人工智能篩查研究

香港理工大學與眼鏡88展開人工智能糖尿眼篩查研究計劃,於2024年3月開始,運用香港理工大學眼科視光學院科研眼科講座教授何明光研發的人工智能驅動便攜式眼底相機,為合資格人士進行視力測試及糖尿眼篩查。

香港理工大學與眼鏡88展開人工智能糖尿眼篩查研究計劃,於2024年3月開始,運用香港理工大學眼科視光學院科研眼科講座教授何明光研發的人工智能驅動便攜式眼底相機,為合資格人士進行視力測試及糖尿眼篩查。

中大醫學院最新研究顯示,雖然2型糖尿病患者在發病的首年內減重,有較大機會達至糖尿病緩解,然而,全球整體能達至糖尿病緩解卻不高。研究結果已於國際醫學期刊PLOS Medicine發表。

香港大學醫學院和香港科技大學的研究團隊合作,利用幹細胞生成人類免疫細胞,用於癌症免疫療法,有望提升癌症靶向療效。研究結果已發表於學術期刊《信號轉導與靶向治療》(Signal Transduction and Targeted Therapy)。

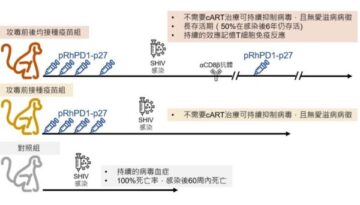

港大醫學院發現PD-1增強型DNA疫苗策略有望成為用於防治愛滋病的第三代DNA疫苗。是項研究已於美國微生物學學會雜誌《Microbiology Spectrum》發表。

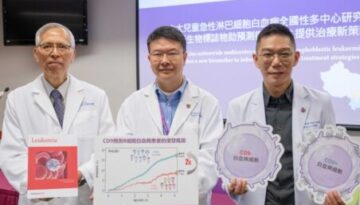

中大醫學院進行了一項全國性多中心研究,證實CD9蛋白與ALL病童的預後有密切關聯,可作為預測復發風險的獨立生物標誌物,為臨床治療提供新指引。研究結果已發表於國際醫學期刊Leukemia。

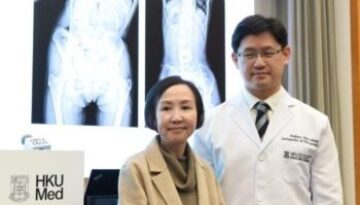

香港大學一項跨學科研究成功識別青少年原發性脊柱側彎的主要成因為SLC6A9基因變異,令突觸神經傳送及中樞模式發生器(Central Pattern Generators)失調。研究已在學術期刊《臨床研究期刊》發表。

人工智能(AI)於醫學界的應用愈趨廣泛,中文大學醫學院最近就AI輔助內窺鏡技術完成兩項研究,均證實可提升消化道癌症的診斷及治療成效,亦有助醫生的技術培訓。研究結果分別於國際期刊《自然通訊》及Clinical Gastroenterology and Hepatology發表。

研究發現,全球近十年的喉癌發病率整體呈下降趨勢,但部分國家或地區的女性發病率和死亡率卻不跌反升,呼籲進一步探索導致女性喉癌疾病負擔增加的原因。研究詳情已於《國際外科學雜誌》(International Journal of Surgery)發表。

中大醫學院最近一項多中心國際研究證實,利用胃腸繞道術治療不能接受手術的惡性胃出口阻塞患者,成功率高且併發症低。結果已在國際醫學期刊《The Lancet Gastroenterology & Hepatology》發表。

濕疹在香港是常見的皮膚病,每5人便有1人在不同時期患上濕疹,估計香港患者人數達150萬。濕疹患者的皮膚屏障受損,容易出現皮膚感染,其中最常見是金黃葡萄球菌感染,嚴重個案甚至會引致惡菌入血。