Feature

醫療設施的增減與方向

1997年,醫管局屬下的公立或政府全額資助的教會和地區醫院與衛生署屬下的 100家公立診所是分開管理的。2003年7月醫管局接收了衛生署的59間門診診所,並增聘了45名藥劑師提供藥物附件服務,減低以往衛生署診所錯配藥物的風險。

西藥業人力資源的開發

香港大學在1954年停辦了藥劑科文憑後,相隔55年在2009年重新在醫學院的藥理系開辦了藥劑學學士課程。香港大學的藥理學基礎研究在國際上一直都享有良好的聲譽。假以時日,已成立多年的藥理與藥劑學院或能在科研上再創高峰。

新藥的研究與引入

跨國藥廠在1970年代已加速投資新藥研發以針對二戰後的嬰兒潮演變成銀髮族疾病的趨勢。另外,愛美者願意花錢採用一些可以減緩衰老的藥劑,例如肉毒桿菌的針劑(Botulinum Toxin,BTX)。

1997年後疾病的趨勢

沙士期間中西抗病毒藥物被廣泛使用作為預防與減低疫情的症狀,中藥的抗病療效廣受香港市民的追捧。但在沒有健全的全民醫保地區,這種治療方式會對老百姓造成極大的經濟負擔。此外,引進治療癌症的新藥當時亦成為重要時事議題。

1997後香港人口結構的轉變

1997年香港回歸之後,各方面都有著不多不少的改變,1998-2019年間,中醫藥復興、沙士、零售業的起伏,是香港西藥業所繼承的殖民地時代遺留的缺陷,以及香港中醫藥所面對的機遇和挑戰。

《侏羅紀醫院》

演化醫學(Darwinian Medicine)本身不算一門專科,是一種結合西方醫學及演化生物學理念的思考模式,着重科學推理及辯證,讓我們可以跳出傳統醫學教科書的框框,以多向及簡易的角度重新思考人類的健康問題。

醫藥分家 —— 鍾永明:失敗,是因為太天真!

爭取醫藥分家畢竟不是一代人的努力便可功成,踏進千禧年代,帶頭推動醫藥分家的幾個重要人物,包括了吳劍華、鄺耀深、崔俊明,以及鍾永明,有些已經不在其位或是退下火線,醫藥分家如何為繼?

醫藥分家 —— 屢戰屢敗 屢敗屢戰

醫藥分家,也稱醫藥分工,即是醫與藥分開由兩個專業管理,醫生管診斷,藥劑師管藥物。由於醫與藥在香港的大部分診所一直由醫生包攬,故此,爭取醫藥分家是絕大部分藥劑師終極的希望,只可惜多年來勞而無功。

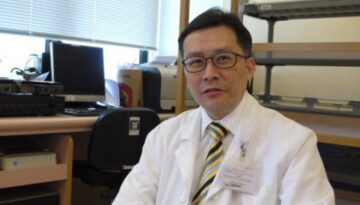

特別訪問前醫管局總藥劑師:李伯偉

總藥師這個銜頭也許不是所有藥劑師都嚮往,但總反映了從事藥劑業一定的成就,《香港藥劑歷史 ── 點滴說當年》已到終章,前醫管局總藥師李伯偉的訪問,或許可讓大家了解總藥劑師是如何練就!

香港藥劑業(Part 6) 香港的藥劑教育發展:李烱前

中大藥劑學院在1992年正式成立,而籌備工作則在1990、1991年開始。其實這個構思,源起於84、85年間,當時,業界預期藥劑界會面對1997的回歸問題,幾個藥劑學會合作了一項調查,發現大量藥劑師(約六成)會移民到海外,本地將會流失大量藥劑人才。

香港藥劑業(Part 6) 香港的藥劑教育發展:陳永健

香港藥劑師培訓的發展歷程是由戰前香港工業專門學院(即理工大學前身)提供的半工讀藥劑訓練課程,到戰後香港大學開辦藥劑文憑課程,卻因反應冷淡,維持兩年便告終。無論如何,這個課程培訓了20位第一代由本地訓練的藥劑師。

香港藥劑業(Part 6) 香港的藥劑教育發展

最早的本地藥劑課程,要追溯至1940年。當時正值抗日戰爭,在戰火籠罩之下,醫療服務的需求日益增加,香港政府認為有必要增加醫護人員數目,藥劑師自然也是增加的項目之一。

香港藥劑業(Part 5) 藥物教育資源中心:梁建光

香港醫院藥劑師學會成立了一段時間後,有些會員提出學會需要有個會址,提議經過反覆討論之後,終於敲定。這個重大項目,從籌集資金至裝修的一椅一桌,由梁建光和幾個藥劑師一肩承擔。