撰文:Donna 鳴謝:高錦明教授

Posts by Donna Poon:

頭痛令人防不勝防

頭痛,它會突然來襲,令人防不勝防。撇除頭痛可能會是其他疾病的病徵之外,頭痛仍有好幾大類。國際頭痛學會將頭痛分為13大類,而以偏頭痛、緊張性頭痛最為常見。根據美國的研究發現,女性頭痛的比例遠高於男性,這和壓力與荷爾蒙有極大的關連,醫學界已經開始針對女性的需要,研製偏頭痛的藥物,希望能讓大家遠離頭痛的煩惱。

偏頭痛的藥物與預防

偏頭痛(Migraine)一般是指側在一邊頭的劇烈刺痛,但是很多人對偏頭痛都存有誤解,以為半邊頭痛就是偏頭痛。其實兩側痛都可以是偏頭痛,而一些側在一邊的頭痛也未必是偏頭痛,所以正確的診斷有賴於醫生嚴謹的判症。

抗生素的迷思

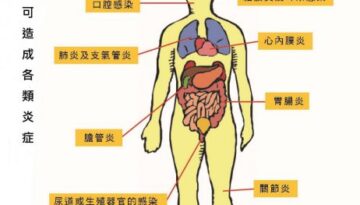

微生物學家指出,在亞洲地區細菌對抗生素的抗藥性比率高達6成,而香港衛生署亦指出,本港6成肺炎鏈球菌帶菌者及9成金黃葡萄球菌帶菌者對抗生素盤尼西林呈抗藥性。抗生素抗藥性問題,又再成為城中醫療熱點。

吃葷好還是吃素好?

有些香港人由於信仰,或是為減肥,或是為其他原因諸如長壽而長期吃素或是終生吃素,然而得病率並不因此而下降。無可非議,從醫學角度看,吃素是一種非健康行為。從神聖的信仰角度上看便不值反駁了。

AQ有助戰勝逆境嗎?

AQ(Adversity Quotient)不是一個新名詞,我們也不是第一次談論,但是要把我們面對逆境的智慧付諸行動,也是一門學問。知其然而知其所以然,面對問題,然後想辦法解決,才是真正的面對逆境。

腕管綜合症

腕管綜合症是指正中神經在手腕部位受到擠壓後產生的症狀。正中神經主要功能是負責拇指、食指及中指感覺訊息的傳遞,長時間或重複使用手腕,而引致腕管內組織發炎勞損或腕管內的韌帶硬化增厚,都是造成腕管綜合症的成因。

強直性脊椎炎學習幫助自己

「強直性脊椎炎」 —— 相信很多人對這病症也不太認識,以為只是一般的腰背痛;事實上,患者若掉以輕心,「自」理不當,病情的發展可以令患者的頸部及腰背變得僵直,使彎腰縛鞋帶,轉動頸部望向後方,坐椅子、抬腿等看似是理所當然的動作,也會變得困難,甚至是遙不可及。

中國人對男女性的要求

重男輕女,一向是中國社會存在的固有行為,直至今時今日,都未曾有改。這種固有觀念直接影響中國人對男女兩性的要求與男女兩性的心理發展,家庭中的角色使我們的情緒有不同抒發,是研究中國人精神病不可或缺的背景資料。

七種情志病因

古書曾有這樣一段論述:「人之稟賦不同,而受病亦異,顧私己者,心肝病少;識大體者,心肝病多;不及情者,脾肺病少;善鍾情者,脾肺病多;任浮沉者,肝腎病少;矜志節者,肺腎病多。病起在於七情,而五臟因之受損。」