牛黃價千金

中醫藥在清熱解毒的範疇上可說是獨樹一幟,而用於清熱解毒的藥物亦不勝枚舉,其中最為著名或是最深入民心的應算牛黃解毒片及安宮牛黃丸。

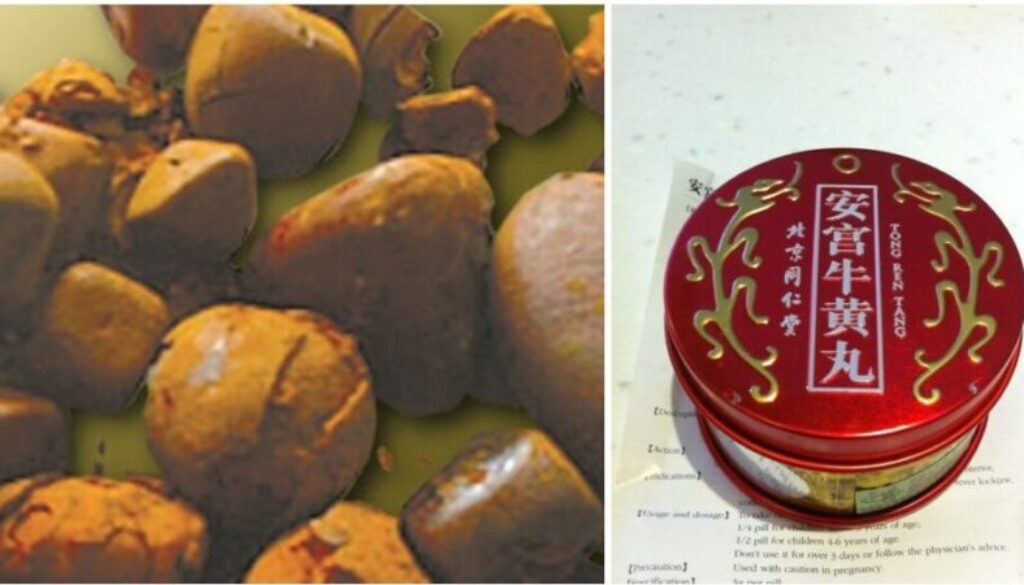

大家可知「牛黃」是甚麼?牛黃,來源說來並不矜貴,而事實上卻是價比黃金。牛黃是中醫常用藥,實為動物黃牛或水牛的膽囊結石,也有少數為膽管中的結石,稱為天然牛黃。另外,現時有由牛膽汁或豬膽汁經加工而成的牛黃,稱為人工牛黃。

結石變珍品

牛黃又稱為醜寶註,因產地不同而有不同的名稱,如產於中國西北稱西牛黃;產於中國東北為東黃牛。在中國以外的地區,如加拿大、印度、巴拉圭、智利等地也有產牛黃,一般認為不及中國出產質優。

天然牛黃分為產於膽囊中的膽牛黃,名膽黃;產於膽管中的管牛黃,名管黃;及產於牛肝膽管中的結石,稱為肝黃。在這三類天然牛黃中,以膽牛黃最佳,管牛黃較次,而肝牛黃則較差。

牛黃是一種很有特色的中藥,始載於《神農本草經》:「牛黃,乃百草之精華,為世之神物,諸藥莫及」,與麝香同列為上品藥,「味苦平,主治驚癇寒熱」。南朝陶弘景《本草經集注》載:「牛黃,味苦,平,有小毒。主治驚癇,寒熱,熱盛狂痙,除邪逐鬼。治小兒百病。諸癇熱,口不開,大人狂癲,又墮胎。久服輕身,增年,令人不忘。」

牛黃是來自患有膽結石的病牛,換言之,牛黃是由病牛來換取,所以明朝李時珍說「牛之黃,牛之病也,故有黃之牛,多病而易死」。

解熱降壓

採收牛黃,是在屠宰牛隻時,注意牛的膽囊、膽管及肝管中有沒有硬塊,如有即為牛黃,須取出濾去膽汁,將牛結石取出,若任由牛結石浸在膽汁中會使結石變黑。濾去膽汁後以燈心草或是吸潮紙包裹,再裹以棉花或白布,放於陰涼處陰乾。必須留意是牛黃忌風吹日曬或火烘,以防破裂或變色。待完全乾透後,研成極細粉末便可入藥。

天然的牛黃多為卵圓形或不規則圓形,呈深黃色或棕黃色,微帶光澤,有些在外層會有一層黑色薄膜,稱為「烏金衣」,帶有烏金衣的牛黃被稱為「烏金黃」。牛黃質輕而脆,入口清涼,味道先苦後甜,能染黃指甲及舌頭。

牛黃性甘涼,入心肝經,功能清熱解毒,開竅豁痰,息風定驚。主治熱病神昏、煩躁譫語、小兒驚風抽搐、咽喉腫痛、口舌生瘡等症。現代醫學研究發現,天然牛黃含膽汁酸、脂肪酸、卵磷脂、鈣、鎂、鋅、鐵、銅、磷、胡蘿蔔素及多種氨基酸,對金黃葡萄球菌及鏈球菌有抑制作用,更可以抗驚厥、解熱、強心、擴張血管及有降血壓的功用。

人工不能取代天然

由於牛黃不易得,且為幾百種中藥(如片仔、安宮牛黃丸、牛黃解毒丸)的原料,使天然牛黃供不應求。中國的醫藥業所用的牛黃多依靠外國進口,但是近年不少境外牛隻染病,瘋牛症陰影瀰漫,中國國家食品藥品監督管理局已連續多年發出指示「禁止使用進口牛源性材料製備中成藥」,使牛黃的來源更虞匱乏,而透過宰殺牛隻而得到的牛黃藥源甚缺,現時天然牛黃的價格可謂貴逾黃金。

古老中藥市場需求大而供應少,可幸近年科研已培育出人工牛黃、體內培植牛黃及體外培育牛黃以解市場的龐大需求。

- 人工牛黃 ── 從豬膽汁提取出相關物質可配製成人工牛黃,價格不到天然牛黃0.5%,但不能代替天然牛黃。

- 體內培植牛黃 ── 就是在牛隻體內置入異物,促使結石生長,這種牛黃的藥效與天然牛黃無異,但是不易規模化生產,且把健康牛隻變成病牛而得結石,手法亦遭非議。

- 體外培育牛黃 ── 中國華中科技大學同濟醫院蔡紅姣教授經過三十年努力,研究出利用牛膽汁在牛體外培育牛黃的技術,藥效不俗且可大規模生產,更獲得2002年度國家發明最高獎二等獎。科研鑑定體外培育牛黃與天然牛黃的成分與功效等同,可替代天然牛黃用於製藥。

2004年,中國國家食品藥品監督管理局規定凡含牛黃的中成藥,必須標明使用哪一種牛黃,不能隨便以「牛黃」兩字矇混消費者,而在四十二種臨床急重病症用藥中更嚴禁以人工牛黃代替天然牛黃,原因是食監局認為不同的牛黃在治療成效上相差很大。而中國國家藥典亦明確列明人工牛黃不能用於急症及小兒用藥。

用藥有禁忌

牛黃雖是貴重藥材,卻不是老少俱宜,孕婦尤其小心。《本草經疏》載:「傷乳作瀉,脾胃虛寒者不當用」,而非實證者亦不宜使用。有個別案例服食「牛黃解毒片」後出現皮膚反應、出疹及過敏性休克,也有人服用後出現黑便或支氣管哮喘。人工牛黃在動物實驗時被發現可致腹瀉、血壓下降及心律不整,可見大量人工牛黃有一定的毒性,不宜長期當作保健產品服用,服用牛黃必須諮詢經驗中醫師的意見。3

註:

醜寶 ── 天然牛黃是價比黃金的珍品,因為醫療價值高而冠之為寶。在中國十二屬相中,牛居地支丑位,故「牛寶」稱為「丑寶」,「醜」實為「丑」之誤。

安宮牛黃丸

說起牛黃,不能不說名躁一時的「安宮牛黃丸」。2002年,鳳凰衛視主播劉海若在英國遇上火車意外,腦部嚴重受傷出現水腫,經過多次手術後仍一直處於昏迷狀態,後由英國送到北京宣武醫院搶救,當時採用了中西醫治療及多種醫療方法,劉海若終於甦醒,成為了醫學界一項奇跡。

據說,當時劉海若持續多日高燒不退,在治療小組中有醫生提議使用「安宮牛黃丸」退燒,而其家人到藥舖買了「安宮牛黃丸」,當時給劉海若每天服一粒,服了七天。後來劉海若醒來,經過傳媒廣泛報道,「安宮牛黃丸」遂一夜走紅。不過,就如劉海若的主治醫生說,當時給予病人很多不同治療及服用很多藥物,不能說是「安宮牛黃丸」的功效。

「安宮牛黃丸」是清代名醫吳鞠通在古方基礎上創立的,載於《溫病條辨》,後從清宮傳入同仁堂然後沿用至今。「安宮」實為安心宮(心包)之意,中醫將「安宮牛黃丸」與「至寶丹」、「紫雪丹」並稱為「涼開三包」及「溫病三寶」。

「安宮牛黃丸」的成分為牛黃、水牛角濃縮粉、麝香、珍珠、朱砂、雄黃、黃連、黃芩、槴子、鬱金、冰片組成。因為組方中多種藥材含微量毒性,不能久服。

弔詭的是,世界不少地區禁用的「毒藥」,如川烏、附子、朱砂、雄黃等在中藥使用上都佔了非常重要位置。中國人說逢藥三分毒,用藥治病主要是看如何拿捏,如何兩害相權取其輕,這種學問更顯中醫中藥的奧妙精深。

現時的「安宮牛黃丸」是牛黃加上水牛角濃縮粉,而原方的「安宮牛黃丸」是使用犀牛角,中國根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》頒布了「野生動物保護法」,限制野生動物入藥,現時已不能使用犀牛角入藥。但據說在1992年前的「安宮牛黃丸」仍是使用犀牛角,不少相信犀牛角藥效比水牛角好的人,不斷在藥海中苦苦尋找多年以前所製的舊藥。