新藥對非節段型白蝕患者有效

白蝕症影響本港約1%人口,估計香港至少有約70,000名患者。研究指,患者平均需要 2.4年才確診,而且治療過程屢屢碰壁令他們失望放棄,繼而引發情緒病,令白蝕症病人患抑鬱症的機率為一般人的5倍。

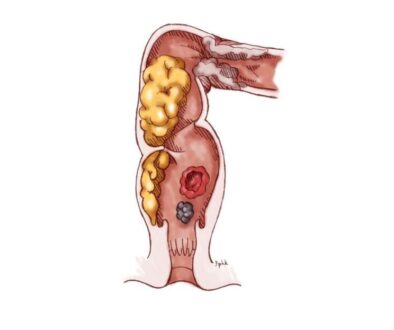

白癜風(Vitiligo),一般俗稱白蝕症或白蝕,白蝕主要分為非節段型白蝕(Nonsegmental Vitiligo,NSV)和節段型白蝕(Segmental Vitiligo,SV)。白蝕症是一種自體免疫系統疾病,其主要成因是由於身體的免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞,導致身體出現白斑。根據多項國際研究發現,白蝕症患者常面對以下挑戰:

- 難以確診延誤治療 —— 有國際的研究發現,平均患者需要4年才確診,因而延誤治療

- 誤以為無藥可醫 —— 研究顯示,約57%患者以為白蝕症無法治療,6%的患者更會放棄尋找有效的治療方法。

- 對新療法需求殷切 —— 一半患者對目前的治療方案不滿意,49%患者指,正在接受的治療沒有效果;94%的患者表示需要改進及更嶄新的治療方法。

- 患者抑鬱比例高 —— 有研究發現,超過一半的白蝕症病人患有不同程度的精神健康問題,包括焦慮和抑鬱。白蝕症患者出現抑鬱症機率是一般人的5倍。

易引發焦慮抑鬱

白蝕症不僅影響外觀,還會給患者帶來情緒困擾,是白蝕症患者最常見的共病之一。精神科專科醫生李靖國表示:「曾接觸不少因白蝕症引發情緒困擾的患者,由於白蝕症發病的年齡多見於10-30歲之間,這對年輕患者,尤其是女性來說,影響尤為深遠。她們正處於最在意自己外表的年齡,且很多時候病情是突然出現。由於不易確診及過往醫學界未出現有效治療,令患者飽受煎熬,因而出現焦慮和抑鬱的症狀。」

李靖國醫生表示,以往許多患者常被告知白蝕症無藥可治,而身邊的家人、朋友也可能也覺得白蝕症不痛不癢,只是皮膚變白,認為無需焦慮。

「事實上,身邊人未必能理解病人所承受的心理壓力,也是白蝕症患者比一般人更容易出現焦慮和抑鬱症的原因之一,甚至可能因此而產生輕生的念頭。」

李靖國醫生解釋,壓力可能會觸發或加重白蝕症的病情,如果不正視問題,患者可能陷入惡性循環,導致皮膚和情緒問題持續惡化。

新治療方案

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥指出:「白蝕症常被誤診成汗斑或白糠疹等,但醫生可透過詢問病人病史,以及對皮膚進行仔細評估、皮膚活檢、血液檢查、伍德燈檢查等方法診斷病人是否患上白蝕。許多病人由於誤以為白蝕症無法控制,或曾嘗試多種治療方法而未見顯著效果而放棄治療。」

陳俊彥醫生指,雖然白蝕症無法完全被根治,但仍有不少治療方法可協助改善病情。過去白蝕症主要的治療方法包括紫外線光學治療、外塗類固醇類藥物及口服類固醇等。靶向性治療例如非類固醇外塗JAK抑制劑是近年新引進的治療方案。陳俊彥醫生解釋,外塗JAK抑制劑乳膏可透過阻截自體免疫系統錯誤地攻擊黑色素細胞,從而讓黑色素細胞重新活躍,讓患者白斑位置可逐漸轉回正常膚色。

非類固醇外塗JAK抑制劑是首款美國食品及藥物管理局(FDA)批准的處方藥膏用於成人及12歲以上兒童的非節段型白蝕(Nonsegmental Vitiligo,NSV)患者作局部治療,並已引入香港。國際研究證實,外塗JAK抑制劑在整體治療效果,約30%患者治療24周後,臉部非分節型白斑指數(F-VASI)改善率高達75%以上,一半患者改善率達到至少50%,如治療達52周,更有超過一半人的改善率達75%以上。

建議

- 確診需及時 —— 由於白蝕症容易跟其他皮膚科疾病混淆,因此如病人身體上出現不尋常的白斑,應儘早諮詢醫生建議,減少延誤治療的機會。

- 公眾教育增認知 —— 公眾對白蝕症的了解有限,往往難以理解患者的情緒影響。因此,加強公眾教育非常重要,可以讓公眾及患者的親友更設身處地了解和體諒患者的情感。事實上,在親友的支持下,可以減輕患者因情緒困擾而引起的皮膚狀況惡化。如果親友察覺到患者出現焦慮或抑鬱的症狀,應及早鼓勵他們尋求精神科專科醫生的幫助。

總結

過去很多病人均誤以為白蝕症無法治療,但近年醫學的進步,治療白蝕亦出現新突破,皮膚及性病科專科醫生陳俊彥及精神科專科醫生李靖國提醒,白蝕症有不少治療方法,因此患者應及早諮詢醫生意見,減低因白蝕症帶來的身心負擔。3