枇杷葉治咳 吃枇杷膏須慎選時機

一年到頭,最常見的咳嗽多由傷風感冒引起,也許是川貝杷枇膏太過深入入心,香港人咳嗽不斷或是喉嚨痛總會買樽來潤喉,有些人更索性買枇杷果來吃。

枇杷膏與枇杷果真可以治咳止咳?

一年到頭,最常見的咳嗽多由傷風感冒引起,也許是川貝杷枇膏太過深入入心,香港人咳嗽不斷或是喉嚨痛總會買樽來潤喉,有些人更索性買枇杷果來吃。

枇杷膏與枇杷果真可以治咳止咳?

台灣2013年爆發瘋狗症疫情除在鼬獾身上發現瘋狗症病毒,更全球首見在錢鼠身上發現的案例。雖然專家認為香港沒有大型森林及動物群,缺乏瘋狗症醞釀的條件,但台灣是香港人經常旅遊的地區,市民旅遊之餘,對傳染病應提高警覺。

美國哈佛大學公共衛生學院(Harvard School of Public Health)發表一項二型糖尿病與進食水果的風險關係研究,指出攝取新鮮水果可有助降低二型糖尿風險,但是,大量攝取果汁卻可令糖尿病風險增加。這是首次有單獨針對水果與糖尿病的風險關係的研究。

都說人是善忘的。若非近月日本又傳來福島核電站輻射污水流入外海的新聞,有些人大概只記得2011年日本311大地震,忘了所引起的核洩漏事故曾經令東京人移民,旅遊人卻步。事實上,很多旅遊者早早已經忘記「輻射」威脅,前仆後繼的到日本吃喝玩樂了。

很多人都會選擇做運動來促進健康,但並不是人人都能達到目的。有些人是愈做愈累,或是做運動做出各種慢性勞損疾病。可是長久以來,做運動已被多方面證實對人體的益處,而中醫養生學亦強調運動對延年益壽的必要性。

萬事萬物都有臨界點,化學物質初合成為殺蟲利器時,只要噴一噴,便可殺蟲、殺蝨、殺菌,人類驚為天人,家庭主婦一大瓶一大罐的搬回家,可惜好景不長,很快便發現這些殺蟲劑除了殺蟲外,很可能亦潛伏「殺人」危機,人類現在又想回歸自然,找些天然殺菌劑。在芸芸中藥材中,具備殺菌滅蟲功效可真不少,百部是其中之一。

現時全港共有36間公營醫院及12間私營醫院,醫療設施的完善堪稱世界前列。歷史退回170年前,香港第一家西醫院在灣仔摩里臣山出現,那時的醫院既非政府營運,亦非為市民而設。

香港藥劑業的發展說新不新,說舊不舊;參與其中的人多,能夠描述整個歷史畫面的人少。百年滄桑難言說,大半生打滾在社區藥房,由藥行打雜做到藥房老闆的劉愛國在初入行時,一定不能想像今日藥房的蓬勃輝煌。

2013年12月21日《東方日報》刊載的一段港聞「一代名醫李仲賢骾喉亡。香港醫學會鼻祖,享譽國際,終年87歲」。

這個消息使我回憶到1976年代表香港藥劑界出席一個由香港電台製作的電視節目「針鋒相對」。

社區藥劑業在經歷八十年代低潮期後,九十年代漸次成長。由於藥房經營門檻不高,加上社會有實在需求,97前後,社區藥房變得百花齊放,香港不同的藥劑師團體亦因應不同的社會背景及需要在不同層面推動藥劑服務。

第一批可以稱為「Made in Hong Kong」的藥劑師在1956年產生。香港大學在1952年推出兩個文憑課程(Diploma Course),一是藥劑學(Pharmacy),而另一是社會科學(Social Science),都是四年課程──兩年修讀,兩年實習;實習完畢後便考認可資格試(Qualifying Exam),合格後更成為註冊藥劑師和社工。

在1842年英國佔領後,經濟主要依靠漁農業的香港開始變化。經歷二次大戰及日佔時代,香港脫離戰亂陰霾,踏入七十年代更是百業騰飛。1988年香港人均GDP超過1萬美元,晉身發達地區行列。八十年代後期,香港經濟更由工業主導轉向服務業為主。

香港藥劑的發展,最早的記載要追溯到1879年外科醫生報告所提到「年老非合資格藥劑師布特豪」,十多年後那時的香港政府開始培訓本地藥劑學徒,卻因華人對西藥缺乏認識,藥劑師在社區未能發展。

香港藥劑業的歷史很難尋根溯源,「香港藥劑業 ── 點滴說當年」是幾位藥劑師嘗試重組香港藥劑的歷史,分多個章節刊登。但人事變遷不斷,紀文的真確性,有些已考證無從。本文如連載小說,有敘事、有說人,在編採過程中,確信已盡全力,希望將往日藥劑業的一鱗半爪,重新活現。

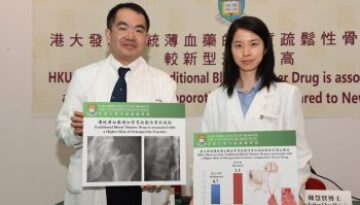

香港大學李嘉誠醫學院一項最近研究,分析了2010-2014年在香港公立醫院求診的8152名心房顫動患者的臨床記錄,首次發現傳統薄血藥華法林對比新型薄血藥達比加群,明顯有較高的骨質疏鬆性骨折風險。