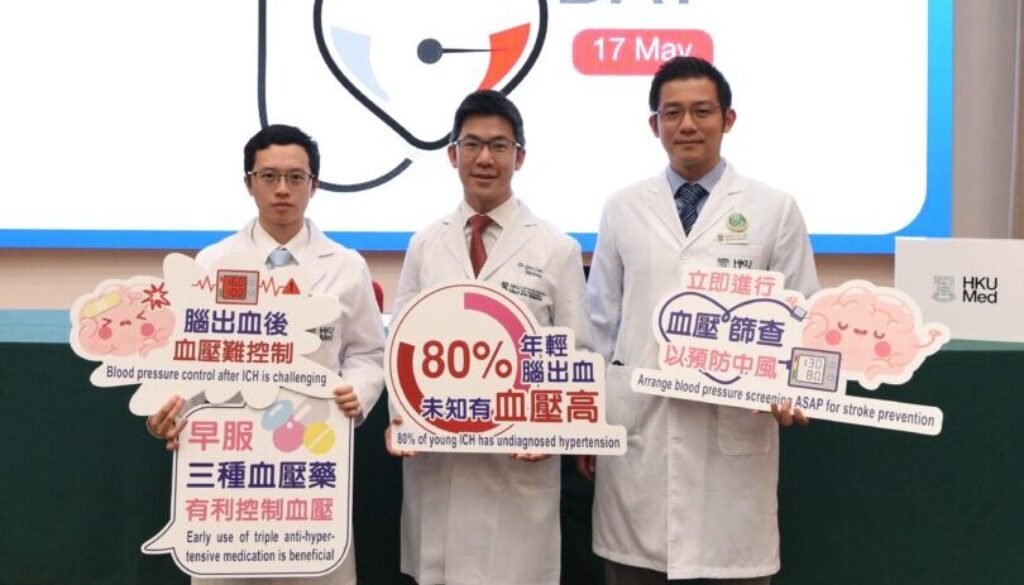

遠程醫療助中風患者控制血壓

港大醫學院臨床醫學學院內科學系及HKU Stroke的團隊成功研發嶄新臨床「腦出血後用藥評分」工具,協助醫生及早有效識別腦出血高風險患者,並探討利用遠程醫療管理患者的高血壓問題,完善治療方案。

腦出血(Intracerebral Hemorrhage,ICH)是第二常見的中風類型,在亞洲地區尤其高危,約佔中風相關死亡病例的50%,亦是導致長期殘障的主因。腦出血後有效控制血壓,對改善長期復康至關重要,惟許多患者都患嚴重高血壓,在治療上具有挑戰性。香港大學中風研究組(HKU Stroke)團隊早前的研究顯示,大部分腦出血患者由於未能控制血壓,致腦出血復發、再次中風及死亡風險大幅增加。雖然患者普遍最少需服三種抗高血壓藥,但由於不同因素而未能得到適當治療。此外,過度治療或血壓降低過快可能引發的副作用亦令人擔心,對長者的影響更大。

腦出血後用藥評分

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke副總監張記暢醫生指導兩名港大醫學院醫科生蘇政熹及楊倩婷,共同研發「腦出血後用藥評分」臨床工具,整合了462位來自瑪麗醫院腦出血患者的數據,目前已在律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院驗證其成效。

「腦出血後用藥評分」包含五項簡單的臨床指標:

- 年齡

- 性別

- 腎功能

- 入院時血壓

- 是否患有缺血性心臟病

遠程醫療管理高血壓

評分系統可協助醫護快速識別需要積極治療的患者,幫助及時控制血壓,亦避免過度治療及藥物副作用的風險。張記暢醫生強調腦出血後控制血壓至關重要,他表示:「該臨床工具讓醫生把握最佳治療時機,給予最佳的治療。由於腦出血患者多伴隨嚴重高血壓,亟需新的方法來治療他們的高血壓。血壓失控患者的中風風險高達四倍,可能致殘甚至死亡。腦出血後用藥評分可協助醫生及早處方三種抗高血壓藥物,而複方藥物有助提升患者依從性。」

張醫生亦提及遠程醫療能提升高血壓管理的成效。除該臨床工具外,HKU Stroke正進行名為MOBILE-ICH的研究,探討遠程管理腦出血患者高血壓的安全性及成效。

腦出血病情凶險,預防同樣關鍵。通過有效篩查及妥善管理高血壓可有效降低患病風險,但有研究發現,55歲或以下的腦出血患者中,高達80%人士患有高血壓而未確診或未接受治療。HKU Stroke總監、港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生指:「高血壓是中風最常見但可調控的風險因素,卻常被忽略。許多中風患者,尤其年輕人,若能及早發現並控制血壓,可避免悲劇。」更強調不僅要關注中風患者的高血壓問題,也要關注一般大眾的高血壓防治。

研究團隊冀此研究提醒公眾關注血壓管理,以減低中風風險,改善患者預後。3