頑治抑鬱症治療不理想

抑鬱症是社會需要共同面對的重大公共健康議題之一,然而當中的頑治抑鬱症患者容易被政策所忽視,造成深遠後果。

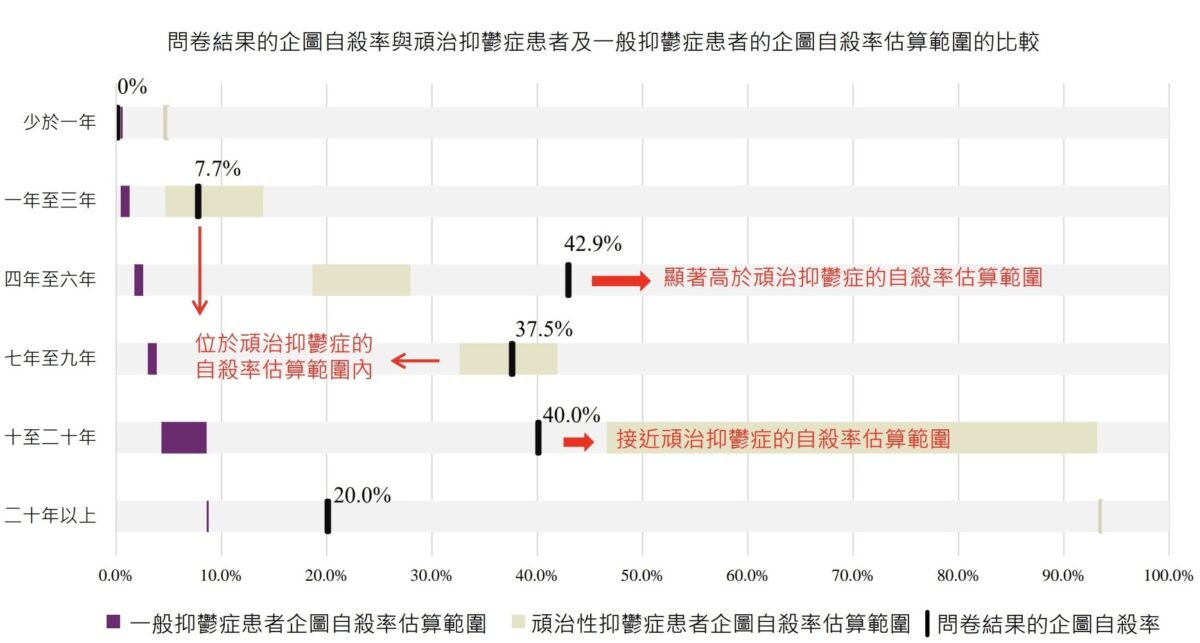

香港心理社會康復協會公布情緒病患者問卷調查及研究報告,調查數據發現本港患1-20年的受訪抑鬱症患者企圖自殺率明顯高於一般抑鬱症估算範圍,顯示本地「頑治抑鬱症」問題可能比預期嚴重。然而,於公營醫療中針對頑治抑鬱症患者的新型藥物使用率估計僅0.15%,情況並不理想。

頑治抑鬱症(Treatment-Resistant Depression)的定義 —— 對至少兩種抗抑鬱藥物沒有足夠反應的嚴重抑鬱症。根據本地大學研究顯示,約有18%的抑鬱症患者在確診後六年內發展成頑治抑鬱症。以本地約30萬抑鬱症患者計算,估計有5.4萬人罹患頑治抑鬱症。香港大學醫學院的研究預測,頑治抑鬱症患者在所有抑鬱症患者中佔比不足20%,但卻消耗近半抑鬱症相關醫療資源。

自殺率較高

香港心理社會康復協會於2024年7-10月向本地情緒病患者群體進行問卷調查,收回106份有效問卷,當中近6成受訪者為抑鬱症患者。研究報告對抑鬱症患者的數據進行進一步分析,發現當中出現頑治抑鬱症的情況可能比國際研究預計的嚴重。是次調查的受訪抑鬱症患者中,超過8成出現過自殺念頭,近3成曾企圖自殺。國際研究中曾對頑治抑鬱症和一般抑鬱症患者的自殺情況進行比對,發現頑治抑鬱症患者每年的企圖自殺率高於一般抑鬱症患者。

香港心理社會康復協會主席、精神科醫生王明爍簡介調查結果時表示:「頑治抑鬱症雖然在症狀上與一般抑鬱症相似,但程度更加嚴重且治療難度高,其中最為顯著的是頑治抑鬱症企圖自殺率及自殺率比一般抑鬱症患者分別高10倍及2倍。然而,目前香港對頑治抑鬱症並沒有官方的統計數據,令這群患者變得『隱形』,患病率容易被低估。因此,如果不及早建立針對性的管理和治療方案,任由頑治抑鬱症患者隱沒在較輕度的抑鬱症當中,會造成隱形精神健康危機,不止對患者和其照顧者的福祉不利,長遠更會加重本港醫療體系的負擔。」

加強公眾認識抑鬱症

在香港,治療頑治抑鬱症主要通過腦電盪治療(ECT)和重複性穿顱磁刺激法(rTMS)。近年藥物名冊中亦引入一款新型噴鼻式抗抑鬱藥物,可以針對性地控制抑鬱症患者的自殺念頭,持續使用也可治療頑治抑鬱症患者的抑鬱症狀。然而,2024-25年度在公營醫療中僅有20名患者獲處方此藥物,以香港公營醫療體系中有約7.2萬名抑鬱症患者接受治療,若當中有18%為頑治抑鬱症患者,其數字約達1.3萬人,而此藥物的使用率只有約0.15%,情況並不理想。

香港心理社會康復協會副主席、精神科醫生楊明康表示:「調查結果亦顯示抑鬱症患者中有一定的入院治療需要,超過4成的受訪抑鬱症患者需要入院接受治療,而這批患者在出院後仍有超過6成需再度入院。此外,在受訪者 —— 尤其曾企圖自殺的抑鬱症患者中 ,大部分認為需要更有效的藥物來應對病情發展。不管是從目前入院治療的醫療負擔而言,或是患者對於更換更有效藥物的需求,都顯示需要對頑治抑鬱症患者提供更多支援。」

香港大學社會工作及社會行政學系教授吳兆文指:「目前社會對抑鬱症及頑治抑鬱症的認知仍有不足。本會調查顯示,超過4成有自殺念頭的患者並未向他人透露,擔心被視為過度敏感或無法獲得理解。因此,患者身邊人士能否正確認識這些疾病並及時察覺自殺徵兆,是為挽救生命的關鍵因素。要應對本港頑治抑鬱症的問題,不僅需要更有效的藥物,提升整個社會對於抑鬱症及頑治抑鬱症的準確認識並建立及早求助意識也是關鍵。」

協會建議政府應重視這群「隱形」的精神疾病患者,增加頑治抑鬱症的數據統計,並通過提升速效藥物的使用量及加強公眾教育,以及早識別「隱形」患者及提供適切治療,防止悲劇發生,長遠也能減輕公營醫院住院治療成本負擔。3