痛症治療 —— 刮痧

刮痧古稱砭法,是古人在日常治療中運用邊緣鈍滑的器具,如水牛角、玉石、砭石、檀木,甚至瓷湯匙等,在人體局部皮膚上刮拭,從而造成痧斑或痧痕的一種外治手法。

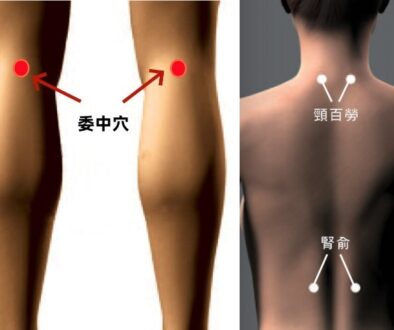

刮痧雖被認定為民間療法,但其實是基於臟腑、經絡、腧穴(穴位)學說,通過刮拭人體局部皮膚或刺激特定腧穴,達到治療效果。一方面,刮痧可疏通腠理、促進氣血流動,將穢濁之邪氣向外排解,從而達到治病目的,坊間多應用於治療感冒引起的頭痛、肩頸痛、落枕(瞓捩頸)等常見症狀;另一方面,作為保健療法,刮痧有助於臟腑協調、營衛通利、經絡理順和腧穴透達,從而維持身體平衡,疾病即無從發生。

刮痧找出痛點

臨床上發現,刮痧有助將痛點定位,尤其適用於輕度肌肉拉傷或痛症康復階段。當疼痛點不明確但受損肌肉部位需被使用時,往往會感覺痠痛。此時於患處輕力刮磨可促進血液循環,令受傷部位的筋膜及肌肉群得到紓緩,並將皮下瘀血從外透解,根據「痧斑」出現的地方,再作跟進治療,會有不錯療效。針對急性疾病,例如急性扁桃體炎、頭痛、突發性肌肉拉傷,刮痧亦有良好療效。急症治療時以「急則治其標」為原則,可使用鈍面器具刮磨相關筋膜,令火邪迅速從外透解,緩解症狀。

從生理學角度解釋,刮痧的「痧」是指皮膚出現粟粒狀紅點,由毛細血管滲出,毛細血管管腔最為纖細,管壁本身就具有通透性,是營養物質和代謝產物進出的通道。當血液循環正常時,毛細血管沒有血液瘀滯,即使刮磨受壓亦不會出痧,但刮痧亦可促進血液循環,加速新陳代謝。當血液流動減緩,血液瘀滯和微循環受阻時,毛細血管內的營養物質會逐漸減少,而代謝廢物則逐漸增多。刮痧時,透過使用器具的按壓力會將瘀滯的血液從毛細血管壁間隙擠壓到血管以外,緩解瘀滯,並促進血流恢復正常。此外,刮痧手法還能提高白血球活性,激發自身免疫機能,達到細胞組織修復的效果。

直接與間接刮痧療法

常見的刮痧療法包括直接法和間接法。直接刮痧是用刮痧工具直接刮磨人體某個部位的皮膚,適用於體質較強壯且病症屬熱屬實者;間接刮痧則是在皮膚上覆蓋毛巾或棉布後進行刮磨,多用於嬰幼兒、年老體弱者或皮膚有輕微破損及結痂者。

每次刮痧治療約15分鐘,體弱或皮膚易泛紅者時間會略為縮短至約10分鐘,或以起痧為度。「痧」的顏色和密度可反映身體狀態及有不同症狀,包括淡紅、鮮紅、暗紅、紫黑等顏色。其中深紫或深紅顏色表示該部位氣血瘀滯或循環欠暢順;偏鮮紅色或淺紅色則多屬熱及火。並非每次刮磨都會出現痧斑,尤其對氣血不足或體質虛弱者,不應追求見「痧」而過分用力刮拭,因為此舉會損耗正氣,嚴重則導致軟組織損傷。

雖然家居可自行操作刮痧,但必須注意以下情況,急性傳染病、久病體弱、形體消瘦者,正服用抗凝血藥或抗血小板藥物者(如心臟病患者、糖尿病患者及系統性紅斑狼瘡患者),均不宜進行刮痧。如有皮膚有損傷或病變的部位,女性正值經期等狀況,需謹慎操作,妊娠期女性應完全避免刮痧治療。3

以上資料只供參考,如有疑問,請先向註冊中醫師諮詢。

網頁:www.ucn.org.hk/zh-hant/services/chinese-medicine-service

Facebook:facebook.com/ucnchs

Instagram:instagram.com/ucn_healthcare