愛膝護膝 與膝同行

膝關節是人體中最大而且結構最複雜的一個關節,其位置表淺,負重及活動量大,結構複雜且不穩定,特別是在活動過程中,更容易引起損傷。

隨著年齡增長或因不當的生活方式,許多人飽受膝關節疼痛不適的困擾。根據2020年香港人口統計資料,發病多見於中年人及長者,其中女性患者又多於男性。在50歲或以上人士中,有高達7%的男性和13%的女性患有膝關節炎。因此,「愛膝護膝」,了解膝關節的健康及好好護理是相當重要。

膝關節炎

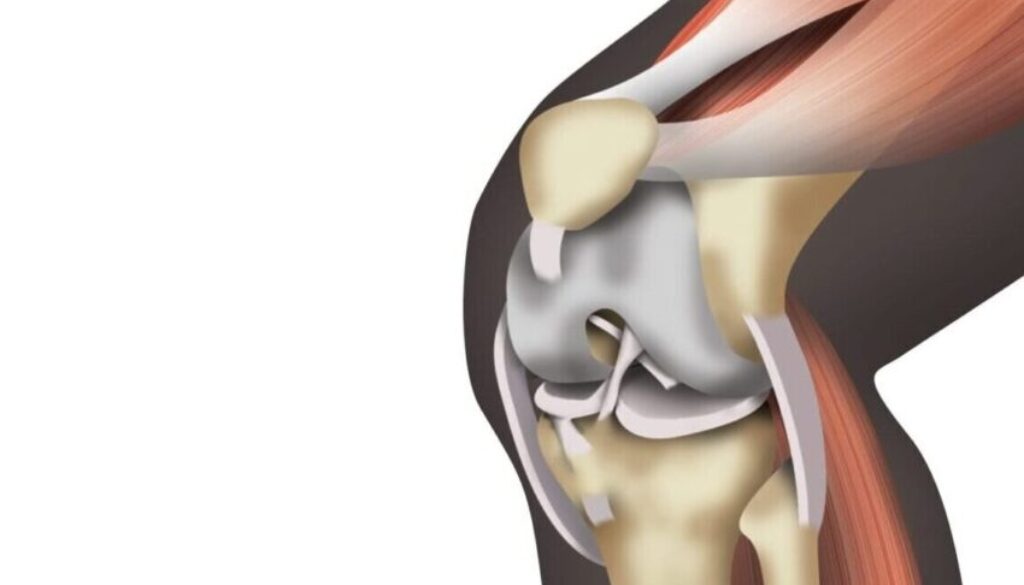

「退化性膝骨關節炎」又稱膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis,KOA),是由於膝關節的局部損傷、炎症及慢性勞損導致關節面軟骨變性,軟骨下骨板反應性損傷而形成膝關節的一系列症狀和體徵,稱為膝關節增生性關節炎。

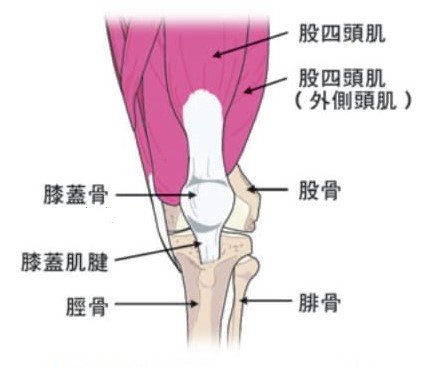

膝關節由股骨下端、脛骨上端及髕骨組成,並由骨關節面、肌肉、韌帶以及關節腔內容物等共同構成。

「退化性膝骨關節炎」的病因目前尚不明確,一般認為與年齡、性別、職業、機體代謝及損傷有關。

中醫認為,一是因慢性勞損、受寒或輕微外傷;二是由於年長體弱,肝腎虧損,氣血不足致使筋骨失養。肝虧則筋弛,腎虛則骨疏,動之不慎則傷筋,復感風寒濕邪,氣血滯留節竅,不通則痛,筋脈拘攣,屈伸不利,日久則使關節發生退變及骨贅形成而發生本病。研究表明,肥胖是膝關節病最重要風險因素之一。

早期因關節軟骨積累性損傷導致關節軟骨的膠原纖維變性,而使軟骨變薄或消失,引起關節活動時疼痛與功能受限;後期關節囊形成纖維化增厚,滑膜充血腫脹肥厚,軟骨呈象牙狀骨質增生。

注意:斷症應排除風濕及類風濕性關節炎、膝關節嚴重創傷如骨折、半月板損傷、十字韌帶或側副韌帶損傷、髕下脂肪墊(髕骨下方脂肪墊)損傷、下肢畸形如膝內外翻等。

膝關節損傷治療思路分析

膝關節的壓痛點多數與勞損部位相關,治療時配合針灸中藥以達至精準治療。

- 上樓梯疼痛考慮股四頭肌損傷

- 下樓梯疼痛 —— 下樓梯膝前痛為髕下脂肪墊勞損;下樓梯膝後痛為膕繩肌(大腿後肌)損傷、髕下脂肪墊勞損等等。

治療原則及取穴

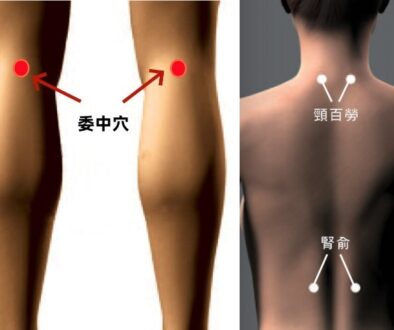

舒筋通絡,活血止痛,滑利關節。早期消炎消腫,後期輕鬆解黏連筋膜,改善膝關節活動範圍。取穴:內外膝眼、梁丘、血海、陰陵泉、陽陵泉、犢鼻、足三里、委中、承山、太溪及患膝髕周部位及阿是穴等。

注意事項

- 膝關節腫痛嚴重者應臥床休息,以減輕膝關節的負擔。

- 患者後期應主動進行膝關節功能鍛鍊,以改善膝關節活動範圍及加強股四頭肌力量。

- 肥胖患者應減重減輕膝關節受累

- 注意關節保暖3

以上資料只供參考,如有疑問,請先向註冊中醫師諮詢。

網頁:www.ucn.org.hk/zh-hant/services/chinese-medicine-service

Facebook:facebook.com/ucnchs

Instagram:instagram.com/ucn_healthcare