醫藥分家 —— 鍾永明:失敗,是因為太天真!

爭取醫藥分家畢竟不是一代人的努力便可功成,踏進千禧年代,帶頭推動醫藥分家的幾個重要人物,包括了吳劍華、鄺耀深、崔俊明,以及鍾永明,有些已經不在其位或是退下火線,醫藥分家如何為繼?

爭取醫藥分家畢竟不是一代人的努力便可功成,踏進千禧年代,帶頭推動醫藥分家的幾個重要人物,包括了吳劍華、鄺耀深、崔俊明,以及鍾永明,有些已經不在其位或是退下火線,醫藥分家如何為繼?

醫藥分家,也稱醫藥分工,即是醫與藥分開由兩個專業管理,醫生管診斷,藥劑師管藥物。由於醫與藥在香港的大部分診所一直由醫生包攬,故此,爭取醫藥分家是絕大部分藥劑師終極的希望,只可惜多年來勞而無功。

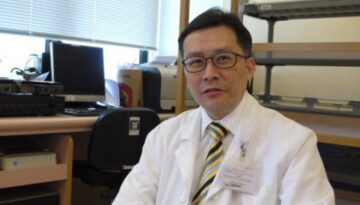

總藥師這個銜頭也許不是所有藥劑師都嚮往,但總反映了從事藥劑業一定的成就,《香港藥劑歷史 ── 點滴說當年》已到終章,前醫管局總藥師李伯偉的訪問,或許可讓大家了解總藥劑師是如何練就!

中大藥劑學院在1992年正式成立,而籌備工作則在1990、1991年開始。其實這個構思,源起於84、85年間,當時,業界預期藥劑界會面對1997的回歸問題,幾個藥劑學會合作了一項調查,發現大量藥劑師(約六成)會移民到海外,本地將會流失大量藥劑人才。

香港藥劑師培訓的發展歷程是由戰前香港工業專門學院(即理工大學前身)提供的半工讀藥劑訓練課程,到戰後香港大學開辦藥劑文憑課程,卻因反應冷淡,維持兩年便告終。無論如何,這個課程培訓了20位第一代由本地訓練的藥劑師。

最早的本地藥劑課程,要追溯至1940年。當時正值抗日戰爭,在戰火籠罩之下,醫療服務的需求日益增加,香港政府認為有必要增加醫護人員數目,藥劑師自然也是增加的項目之一。

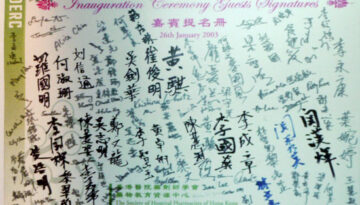

香港醫院藥劑師學會成立了一段時間後,有些會員提出學會需要有個會址,提議經過反覆討論之後,終於敲定。這個重大項目,從籌集資金至裝修的一椅一桌,由梁建光和幾個藥劑師一肩承擔。

醫院藥劑師學會認為藥物教育應由市民開始才可有效預防錯誤用藥,學會成立之後積極推行藥物公眾教育,更希望可系統化藥物教育工作,藥物教育資源中心便是在這個前提下產生。

香港的藥劑學會因不同目標成立,因環境變化及各自不同的專業範疇衍生,三會之間的直接競爭並不明顯,多是政策立場有異而生矛盾,所以多年來三個學會之間常有合作,其中以推動業界教育及藥劑學術年會最為著力。

根據「香港醫院藥劑師學會」的資料,1987年成立的時候有九名創辦人,創會會長為何啟偉,其後凌浩明與吳劍華也曾走馬上任。訪問特別找來凌浩明,只因他是學會中事事都問「為甚麼」的「Mr. Why」。

藥劑界有部「天書」,叫做國際藥典,就是記錄藥品的標準、規格的法典,通常由世界衛生組織編訂,具有絕對公信力,有點像學生用的字典。在藥劑界有個人,外號為「會走路的藥典」,藥物知識有幾深厚可想而知,這人就是劉國勳。

繼元祖級的香港藥學會及類如工會性質的香港執業藥劑師協會之後,隨著人口的增長,70-80年代間,香港的醫院漸次增加,醫院的藥劑事務日多,催生了第三個藥劑專業組織 ── 香港醫院藥劑師學會。

藥劑是一個專業,專業可以有洋洋萬字很學術的解釋,用簡單概括的說法,就是在被監管下發揮一技之長。藥劑師具備的「一技之長」就是藥物管理和使用。

到底社區藥劑師又如何看待這個專業?

人多或許真的好辦事,但人多了自然意見多,分歧也多,不同的藥劑師服務於不同機構,當年參與香港藥學會的藥劑師背景逐漸複雜而多樣,有些成員開始覺得學會不能代表他們爭取利益,遂有另組學會的念頭,也是香港執業藥劑師協會出現的主要原因。

時間巨輪一步一步前進,香港藥劑事業從戰前到現代經歷著無數變化,藥廠由山寨廠進入GMP,藥房由騎樓底進駐高級商場,藥劑師從不被看重的「執藥」走到專業,更由三五成群聯誼會變成有組織有話語權的團體。

香港的藥劑業由19世紀只得寥寥數人至現今二千多人,這些擁有著相同工種相同專業的人自然會不自覺地聚在一起,開始時可能只是交換工作資訊,聯絡感情,漸次會發展至如學會團體或工會組織。

原是藥劑師的梁國強在八十年初做著悠閒的配藥工作,卻毅然脫下藥劑師的白袍,跑上前線做銷售員。從跨國藥廠在香港的萌芽時代開始,由藥物銷售蛻變至疾病管理,至今已過三十年……

香港的五十年代,是一個貧窮的年代,是一個混亂的年代,也是個充滿機會空間的年代。醫藥事業的發展,除了有來自上海的西藥廠和兩廣的中藥廠外,跨國大藥廠亦已經悄然進駐。