中醫學

我們中國人大多將中醫學稱為中國的「傳統文化」,與京劇一樣屬於中國的國粹,醫學界亦多附和這一說法。中醫學在外國人眼裡也多是與京劇一樣的中國傳統文化,外國留學生來中國學習中醫學,多是將其作為中國的一種傳統文化看待,並非將其作為一門醫學科學來學習。

在中國,中醫學是一門醫學科學,中醫院校的大學生們是學習「醫學」以作為醫生,而非為學習傳統文化的,因此,我們必須確立中醫學的自然科學地位,將中醫學發展為一門屬於自然科學,並且兼收並蓄人文社會學和古代哲學思想精華的新的醫學科學。自然科學是指研究自然界各種物質運動、變化和發展的規律,或本質的學科。

科學屬性

中醫學研究的對象是人,主要探討人體的生、長、壯、老、已的生命規律,人體的形態結構,生理活動,病理變化以及疾病的防治規律等,因而具有自然科學的屬性。

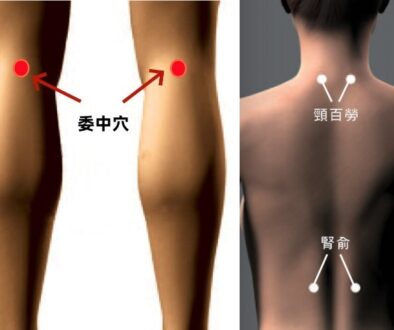

中醫學認為,人體是物質的,人的生命活動是物質的運動。人體生命的產生,有賴於男女生殖之精的相結合。「精」是生命的本原物質,是構成胚胎原始物質,故《素問‧金匱真言論》說:「夫精者,身之本也。」人體生命活動的推進,由存在於體內的氣的運動變化來維持,氣是人體的一個構成部分,是運行不息以維持人體生命活動的極微物質,是生命的動力。氣的不息運動由此引起的氣化過程是生命的基本特徵,氣的運動及氣化過程的止息,則標誌著生命的終結。中醫學既研究人體的形態結構,而更重要是研究各個臟腑組織器官的機能,而各個臟腑組織器官的功能活動,又以精、氣、血、津液等精微物質為基礎。中醫學對生命、健康、疾病防治規律的探討,也是基於人體的形態結構和機能的物質性,基於精、氣、血、津液這些精微物質的生成、運行、代謝和功能。

人生活在自然界中,還受到自然界中存在的多種物質運動變化的影響,自然界的大氣為人類的生存提供了重要條件,但大氣的流動變化異常,出現了異常的氣候,則可引致多種物質性致病因素的產生,即所謂「邪氣」。這些邪氣侵犯人體,人體內的正氣則奮起抵抗,由此產生了正邪相爭。正氣本為存在於人體內的一身之氣,因其有抵抗邪氣侵襲而保衛機體的作用,故與邪氣相對而稱為「正氣」。邪正相爭實際上就是兩種極細微物質之間的相互作用,邪勝正則病,正勝邪則不病。

中醫學還與自然科學的分支學科有著密切的關係。如《黃帝內經》在闡述人體的生命活動時,引用了大量的物候、氣象、天文、地理、農學、曆法等眾多科的知識。中藥學的產生也與農業、植物學、動物學、礦物學、化學等有著密切的關係。

中醫學具有社會科學的某些特性。社會科學是指研究人類社會運動變化和發展規律的學科。人不僅具有自然物質(生物)的屬性,還具有社會屬性。人生活在社會中,社會環境給予影響,常引起一些醫學問題。社會環境的變更,人的社會地位,經濟條件的變化,對人的心身健康亦有較大影響,常可引起某些心身疾病的發生。中醫學還揭示了許多疾病的社會根源,認為社會動蕩,政治腐敗,飢荒戰亂,經濟蕭條,以及不良的習俗風氣,都是導致疾病,尤其是身心疾病的原因。這些都說明中醫學具有明顯的社會科學屬性。

醫學還原論

現代醫學的主要成就,都是在生物科學的基礎上,運用「醫學還原論」的科學方法發展起來,把人看作純生物體,運用分析實驗的方法,認為疾病完全可以用偏離正常的可測量的生物學變量來說明,從而形成關於生命、健康、疾病的總觀點。

隨著科學的發展,生物醫學愈來愈暴露出自身的局限性。由於生命是個非常複雜的系統,把複雜的生命現象僅僅歸結為物理、化學過程是不夠的,社會的、心理的因素在生命過程中起到非常重要的作用。生物醫學的明顯缺陷是它忽視了人的社會屬性,在它的框架中,沒有給病患的社會、心理和行為方面留下餘地。故在二十世紀七十年代,醫學界提出了醫學模式的轉換,將單純的「生物醫學」模式轉換為「生物 ── 心理 ── 社會」醫學模式,以指導醫學的發展。

中醫學在數千年的歷史中,逐漸形成了獨特的醫學理論體系,標誌著中醫學作為一門醫學科學的誕生。中醫學理論體系是包括理、法、方、藥在內的一個整體,主要闡明中醫學的基本理論、基本規律和基本方法。它是以整體觀念為主導思想,以精氣、陰陽、五行諸學說為思維方法,以臟腑、經絡、精氣血津液為生理病理基礎,以辨證論治為診治特點的獨特的醫學理論體系。

醫學理論體系的建立,是醫學發展成熟的最重要標誌,中醫學因其在漢代已建立了較完備的醫學理論體系,故能代代發展,流傳至今。世界多民族都有自己的傳統醫學,但至今未見衰亡,反而不斷發展,未被西方醫學所替代的,恐怕只有中醫學。其原因可能在於中醫學並非簡單的傳統醫學,它具有相當完備的理論體系。醫生在治療疾病時可根據理論分析從未接觸過的疾病,這是一般經驗醫學難以做到的。即使是常見病,中醫學也是從辨證入手進行治療,而不重複以往的經驗。當然理論的正確與否還需要實踐的檢驗,不能有效地指導臨床實踐的理論則被揚棄。理論源於經驗,又反來指導實踐,中醫學理論體系就是在這一複雜過程中逐漸完善的。3