《周易》的易與中醫學

《周易》的精粹全在一個「易」字。易,《說文解字》曰:「日月為易,像陰陽也。」《易論》說「易一名而含三義:簡易也,變易也,不易也」。「易」也即是變,變動、變化、轉變之謂。此外,還有「簡易」和「交易」之意。

「不易」和「變易」是對立統一的,有變易必有不易,變易是一為二,不易為合二為一。邵伯溫解釋「一」:「天地萬物莫不以一為本,原於一而衍之為萬,窮天下之數復歸於一。」不易和變易的關係,也是動與靜的對立和統一,動是絕對的,靜是相對的;亦即變易是絕對的,不易是相對的。變易與不易這一對矛盾運動是事物發生變化的根本法則。

「簡易」是指執簡馭繁,即掌握了八卦、爻象變易的原理,宇宙萬事萬物即可歸於其2007宗,縱使變化萬千的宇宙道理也可得解。

「交易」是通過八卦的相互錯疊,表明宇宙事物是互相滲透,互相交織的,說明事物的運動發展不是孤立進行,而是相互聯繫。

易窮則變

《易經》通過陰爻和陽爻變生卦象,《說文解字》曰:「爻,交也。」意即指陰陽交錯而生變化的矛盾運動。萬事萬物皆變生於此,故《易‧繫辭》曰:「生生之謂易。」

《易‧繫辭》又曰:「易窮則變,變則通,通則久。」即強調一個變字。因為有晝夜日月的變動才有爻,故《易‧繫辭》曰:「道有變動,故曰爻。」何謂道?《易‧繫辭》曰:「一陰一陽之謂道。」道即陰陽變化的規律,指出《易經》的易,不是憑空而來的,是有其物質基礎的,是陰陽變化的結果。故《易‧繫辭》曰:「陰陽不測之謂神。」即言陰陽處於不停的運動變化之中。《易》之「易」,體現於爻象、爻數、爻位及卦象、卦位的變化,寓合了深刻的運動變化哲理。

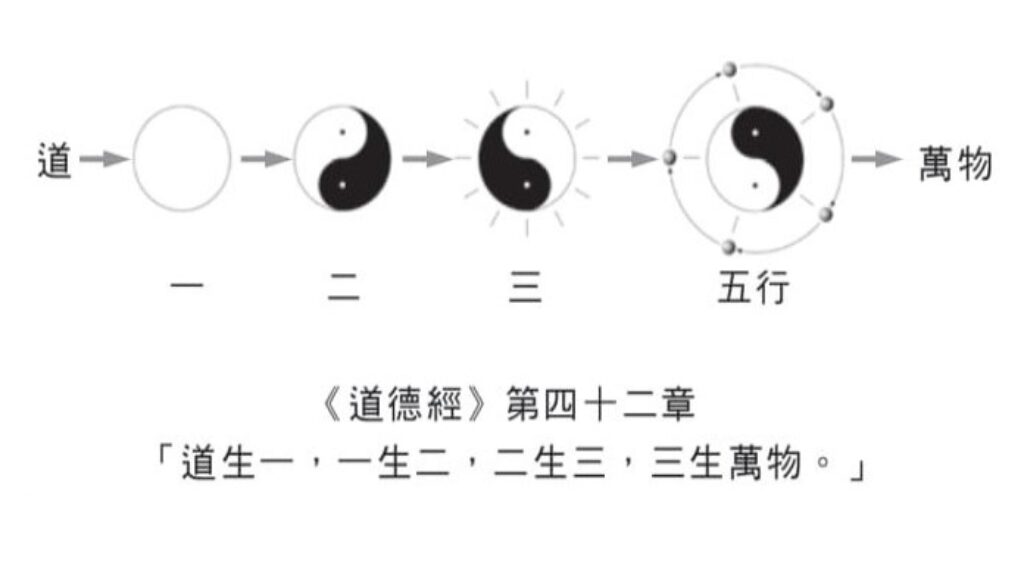

《易》從無極到太極,從太極到兩儀,從兩儀到四象,從四象到八卦,又從八經卦到六十四卦,無不體現一個變字,是物質不滅,運動不絕的反映。

「交」是變易的必要過程,《易‧歸妹卦》謂「天地不交而萬物不興」,即言無交則無以變,無變則無以生。如泰卦,乾下坤上,象徵天地氣交則萬物滋生,萬事吉。否卦,坤下乾上,象徵天地不交,閉痞不通。泰卦及否卦包含了事物的轉化意義,故否泰二卦說明在變易中的重要作用。

《周易》的易,不限於天地,還包括社會及個體本身,即天在變,地在變,人亦在變,事物在變,無時無刻不在變化之中。俗語說:「三日不見,當刮目相看。」就是這個道理。沒有易便沒有生命,因此,易、變、交,是《周易》重要的宇宙觀。

易理與中醫氣化學說

《周易》易理對中醫學有著重要的影響,《周易》運動變化產生萬事萬物,變化萬事萬物的觀點是中醫氣化學說的奠基思想。如《易‧繫辭》曰:「剛柔相推,而生變化」,「窮則變,變則通,通則久」,「在天成象,在地成形,變化見矣」。《易》泰卦的結構是乾下坤上,象徵天氣下降,地氣上升,是中醫氣機升降理論的搖籃。《內經》在《周易》易理的影響下建立了以氣機升降為核心,以氣的生化、變化為基礎的中醫氣化學說,在中醫理、法、方、藥等方面一直有效地貫穿了實踐,這是《周易》對中醫理論的重要貢獻。

氣化,氣的化生;變化,有氣方有化。《素問‧天元紀大論》曰:「物生謂之化,物極謂之變,陰陽不測謂之神。」《易經》乾、坤卦認為乾元是氣化之源,如原文:「乾,元、亨、利、貞」,乾為陽剛,元為萬物之始,故萬物賴資乾元而生化不息。坤為純陰,為乾元化生的物質基礎。《易‧繫辭》曰:「乾坤其易之門。乾,陽物也;坤,陰物也,陰陽合德而剛柔有體」,又如「乾坤成列,而易立乎其中矣」。指出陰陽氣化出於乾坤,出於日月。

上述理論奠定了《內經》氣化學說,氣化源於宇宙日月運動的理論基礎,故《素問‧天元紀大論》曰:「太虛寥廓,肇基化元,萬物資始,五運終天,布氣真靈,總統坤元,九星懸朗,七曜周旋,曰陰曰陽,曰柔曰剛,幽顯既位,寒暑弛張,生生化化,品物咸章。」說明《內經》氣化學說是淵源於《周易》的。

《內經》氣化學說對《周易》氣化理論作了重要的發展,把宇宙氣化貫穿於人體,並在《內經》天地氣變理論的基礎上創立了人體氣機升降學說。如《素問‧六微旨大論》曰:「何謂氣交?……上下之位,氣交之中,人之居也」、「升降出入,無器不有」,故無不出入,無不升降。

《素問‧刺禁論》:「肝生於左,肺藏於右,心部於表,腎治於里,脾為之使,胃為之市」。即肝氣行於左,肺氣行於右,心氣行於表,腎氣行於里(裡),是中醫臟氣升降的縮影。

升降出入運動是維持人體內外環境動態平衡的保證,升降與出入融會,共同完成升清解濁的作用,有升必有降,無出亦無入,升降是體內裡氣之間的聯繫,出入則是裡氣與外氣的交接,有出入才能保證體內外環境的統一,從而維持著人體的生命活力。故《素問‧六微旨大論》說,「非出入,則無以生長壯老已;非升降,則無以生長化收藏」,如升降運動停止則生命終結,故「出入廢則神機化滅,升降息則氣立孤危」。可見升降出入運動是人體臟腑氣機的運動形式,也是人體臟腑功能的體現,對人體生命的存亡有著重要意義。

《易傳‧繫辭》曰:「一闔一辟謂之變」,即是宇宙之門一閉一開,萬物一入一出是謂之變,以及「利用出入,民咸用之,謂之神」,其「闔辟」、「出入」都是升降出入運動理論之始祖。

腎水屬坎水(腎陰),內蘊坎陽(腎陽),在腎間動氣(命火)的發動下,坎中陽溫升。其中腎陽暖土煦木,腎陰涵養肝木之升發,在中土樞軸的轉動下,肝脾溫升,肺胃涼降,始能順降。如此,在腎陽命火的發動下,中土樞軸轉動,肝脾溫升而心肺涼降,共同完成臟腑的升降功能,從而完成人體的氣血升降運動。

變易與中醫疾病的轉變

《周易》易的主要含義之一是變易,即變化。在《易經》裡,卦象卦位的變化都稱為變易,從太極至六十四卦,說明卦象和卦位、爻象和爻位都在不停地變動、變化和轉變之中。正如《易‧繫辭》所說,「爻者,言乎變也」之意。即只要爻位和爻數發生變化,則卦象亦必然發生改變,《易》卦從首卦到終卦都在變化著,故易是《周易》之精粹。

易理與醫理,醫易同源,即同變化之源。有變必有常,有常方有變,是常者易之體,變者易之用,常為常規,變為違常,故常與變是一對矛盾的統一體。又因為常者易知,變者難識,故不通變,便不足以知常,不知常不足以通變,因此,必知常達變才能常握事物的變化規律。

萬物都在不停地變化著,疾病也不例外,中醫極為重視疾病的演變,《內經》對疾病的傳變規律已有專篇論述,如《靈樞‧病傳》篇,有載關於疾病傳變的論述。

《內經》把疾病傳變規律分為「表裡傳」及「生剋傳」兩大形式。所謂表裡傳即指疾病由表入裡的傳變,是疾病由淺入深的演化,包括由皮毛內傳臟腑,如《素問‧皮部論》曰:「百病始生也,必先於皮毛,邪中之則腠理開,開則入客於經脈,留而不去,傳入於經,留而不去,傳入於腑,稟於腸胃。」此外,還包括臟腑之間表裡關係傳,如《素問‧咳論》曰:「五臟之久咳,乃移於六腑,脾咳不已,則胃受之。」以及按「相合」規律傳,如《素問‧痺論》曰:「五臟皆有合,病久而不去者,內舍於其合也,故骨痺不已,復感於邪,內舍於腎,筋痺不已,復感於邪,內舍於肝……」其傳變規律總是由外向內,由淺入深的。

生剋傳是指五臟疾病按照相剋規律傳變,如《靈樞‧病傳》曰:「大氣入藏……病先發於心,一日而之肺,三日而之肝,五日而之脾……」

然而,疾病是變化萬千的,既有表裡傳,生剋傳之常,亦有「傳化有不以次」之變,《素問‧玉機真藏論》:「五臟相通,移皆有次,五臟有病,則各傳其所勝」。病傳的常與變,取決於機體正氣的強弱,體質盛衰,感邪輕重,受邪前臟器狀況,以及受邪後治療得當與否。

應用易理 掌握疾病

以上說明《周易》的變易思想影響著《內經》,在中醫疾病的「傳」與「變」方面,充分地反映了這一理論,說明疾病是變化萬千的,是相互影響和發展的,沒有孤立、靜止、不變的疾病。疾病的發展雖然有一定規律可循,但並非都循常規,因此,當今醫學界對流感病毒的預防和抑制仍可以充分應用易理以掌握疾病之變。

《周易》寓含宇宙的起源,自然界的演變,社會的變遷和生命的發生哲理,其奧秘一直被中外學者所探求。《易經》單在十七世紀時即以拉丁文為譯本傳之於世,至十九世紀之後,研究《易經》的國家逐漸增多,現《周易》已被譯為多種外文傳於世界。其中以歐洲和日本、美國、韓國最為盛崇,據稱只美國便有七種版本,年銷量達十餘萬部。日本多鑽研於易理,而歐美則注重從《易經》占卜中探索心理奧秘。3